WORKSHOP

レベルアップを目指す方へ、JUAと現役講師陣がサポート

-560x600.jpg)

青山南 絵本翻訳ワークショップ

概要

文芸書のみならず、絵本の翻訳を数多く手がける青山南氏をむかえ、絵本翻訳の技術を学ぶ講座です。授業では絵本での言葉の役割や子どもにとどく言葉の選択についてなどを考え、全員で意見を交えながらじっさいに訳文を作り上げていきます。 テキストは毎回未訳の絵本タイトルの中から趣の異なるものが選書されているので、継続することで多様なジャンルや内容の作品に取り組むことができます。

2025年度より、前期・後期各8回となりました。課題テキスト以外の作品や絵本作家についても取り上げ、さまざまな角度から絵本翻訳について学びます。

*Instagramでは授業の様子や弊社で仲介した絵本のご紹介をしています。

*別途、特別講座を不定期で実施することもあります。

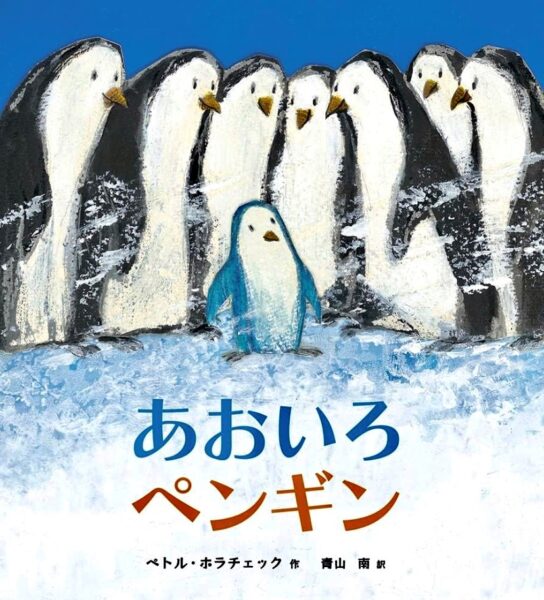

これまでの講座であつかった絵本の中には、最終的に青山先生が手を加えたうえで出版されたものもあります。

- 『あおいろペンギン』ペトル・ホラチェック作(化学同人)

- 『ぼくは むくどりのヘンリー』アレクシス・ディーコン文、ヴィヴィアン・シュワルツ絵(ぷねうま舎)

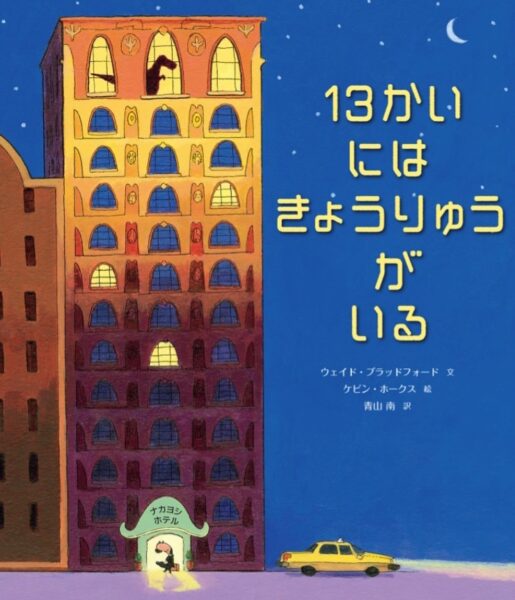

- 『13かいにはきょうりゅうがいる』ウェイド・ブラッドフォード文、ケビン・ホークス=イラスト(ひさかたチャイルド)

◆その他、過去の講座で扱ったテキスト(原書)◆

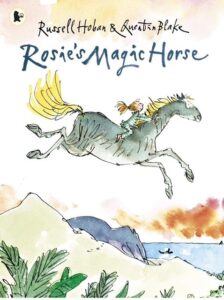

- 『Rosie’s Magic Horse』Russell Hoban & Quentin Blake (Candlewick)

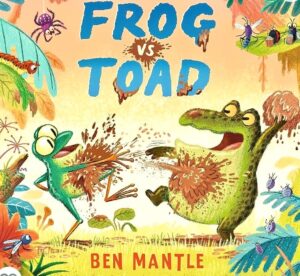

- 『FROG VS TOAD』BEN MANTLE(Candlewick)

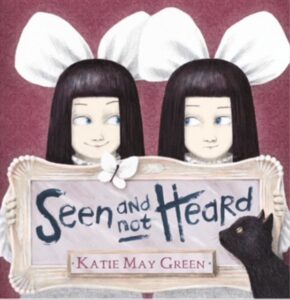

- 『SEEN AND NOT HEARD』KATIE MAY GREEN(Candlewick)

- 『I WANT to BE in a SCARY STORY』Sean Taylor ILLUSTRATED BY Jean Jullien(Candlewick)

- 『THE MOUSE WHO CARRIED A HOUSE ON HIS BACK』Jonathan Stutzman illustrated by Isabell Arsenault(Candlewick Press)

- 『HORRY FOR BREAD!』Allan Ahlberg illustrated by Bruce Ingman

- 『OUR PEBBLES』Jarvis

ジャンル

英米の未訳の最近の絵本を一冊、ふさわしい言葉をみなさんとさがしながら、訳していきます。

スケジュール・受講料

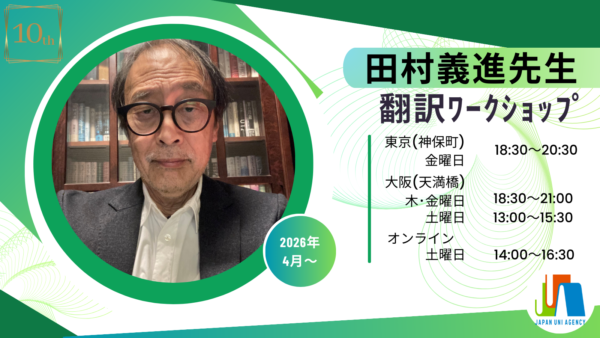

講師

青山南(あおやま みなみ)

1949年生まれ。早稲田大学を卒業後、文芸誌の編集にかかわるいっぽうで、アメリカ現代小説の翻訳と紹介を長いことつづけてきたが、子育てに夢中になったときのことを書いた『赤んぼとしてのあたしらの人生』(ユック舎 1990年)を刊行したのがきっかけとなって海外絵本の翻訳も手がけるようになった。

訳書・著書

絵本訳書

- 『アベコベさん』フランセスカ・サイモン(文化出版局)

- 『アランの歯はでっかいぞこわーいぞ』ジャーヴィス(BL出版)

- 『アボカド・ベイビー』ジョン・バーニンガム(ほるぷ出版)

- 『エイモスさんがかぜをひくと』フィリップ・C・ステッド&エリン・E・ステッド(光村教育図書)

- 『三びきのやぎのどんけろり』マック・バーネット&ジョン・クラッセン(化学同人)

- 『くまのおやこのきょうはさかなつり』エイミー・ヘスト文 エリン・E・ステッド絵(光村教育図書) など多数

訳書

- 『オン・ザ・ロード』ジャック・ケルアック著(河出文庫)

- 『チャーリーとの旅』ジョン・スタインベック(岩波文庫)

- 『優雅な生活が最高の復讐である』カルヴィン・トムキンズ(田畑書店)

など多数

著書

- 『本は眺めたり触ったりが楽しい』(ちくま文庫)

- 『短編小説のアメリカ52講』(平凡社ライブラリー)

- 『南の話』(毎日新聞社)

- 『60歳からの外国語修行 メキシコに学ぶ』(岩波新書)

青山先生からのメッセージ

絵本には絵がいっぱい詰まっていますから、子どもは絵からいっぱい情報をもらいます。テクスト、つまり文章から得ている情報など、絵からの情報にくらべれば、わずかなものでしょう。ですから、情報をいっぱい湛えた豊かな表情の、それでいてむずかしくない、簡潔な言葉でもって、絵に対抗したいものです。

授業の風景

受講生の声

「なんだかカシコクなったかも!」と毎回思うのが、青山南先生のワークショップです。ただ情報が得られるだけではなくて、機知に富んだ話がどの回でも飛び出すのです。話題は課題の題材から始まって、本文、訳文、絵の雰囲気、文芸全般、歴史と広がり、軽妙な語り口で、青山先生の経験や知識がなだれ込む。絵本と翻訳を楽しみながら進められているからか、先生は教えるというよりも、受講生を仲間に入れようとしているように感じます。

もちろん、受講している私も楽しい。訳について話し合いながら、原文にない感嘆詞をひょいと挿入したり、表記をちょっと変えたりと、先生の調整が入ります。思いつきもしなかったその感覚を知りたくて、先生の言葉を聞き漏らすまいとしていたら、だんだんと推し活のように。尊敬だけでなく、ファン度も高まってしまいました。

日本ユニ・エージェンシーには、上京に合わせて受けられる絵本の翻訳講座がないかと探していて出会いました。「青山南先生・・・ケルアックの!」と即決したことを覚えています。余談ですが、申込に不備があったのに、とても丁寧に受け付けてもらいました。

その頃、私には翻訳者として独立するほかに、海外文芸の本を編集するという目標がありました。学ぶうちに、ユニでは出版翻訳について複数の視点から知ることができたため、さらに夢が広がりました。青山先生から翻訳や業界について学び、スタッフの方から実務上の話を聞き、見学に来た出版社の編集者さんと話をし、そして共に学ぶ受講生からの声も聞くことで、編集するだけでなく出版まで手掛けたいと考えるようになっていったのです。こうして翻訳者仲間と本を作りました。今後も継続、展開していく予定です。

出版翻訳者としての自立はまだまだですが、こちらで学んだことや得た情報がベースになっているおかげで、初めてご依頼いただく方やお仕事内容でも戸惑わずにいられるのを実感します。そして、やっぱり訳書は出したい! いつか単独で訳書を出せるよう、青山先生にかじりついて学び続けます。

絵本の翻訳に魅了されたのは十年以上前のことでした。当時、翻訳会社で働いていた私は、自費出版で絵本を出版される翻訳のチェック作業というお仕事に出会いました。その仕事をきっかけに、絵本の翻訳に興味を持ち、「絵本翻訳」に関連する書籍を読み、名作と言われる翻訳絵本の原書と訳書を比較し、日本の絵本翻訳の礎を築いてきた方々が語る絵本翻訳黎明期の話に胸を熱くし、いつか自分も「絵本翻訳家」になりたいという気持ちを持つようになりました。

独学にも限界を感じ、実際に絵本翻訳の世界で活躍されている先生から学びたいと考えていた時、日本ユニ・エージェンシーの講座の存在をSNSで知り、迷いなく受講を決めました。ドキドキの初日。青山先生は突然既訳絵本を(当然既訳は見ずに)5分で訳してごらんと言いました。たった5分でしたが、同じ英文が訳す人によって全然違うことを体験できました。先生がニコニコと「(既訳より)全然いいじゃない」と言ったのを今でも覚えています。

青山先生の授業では、毎回学びがあります。ポツリと漏れる言葉や、さらっとこぼれるアドバイスの中に、多くのすばらしい作品を日本の子どもたちに届けてきた先生の経験に基づく英知や翻訳への想いが散りばめられています。なにより、先生の作品との向き合い方は、小さな子どものそれとまったく同じであることに驚かされます。私たちは無自覚に、無意識に、知ったかぶりをしているのだと痛感します。「クマの鳴き声はどんななの?」口ごもる私たちの前で先生はYouTubeでクマの鳴き声を探し、「こんな声なのか」とニコニコ。その姿を見ているだけでとても大きなことを学んでいると毎回実感します。

言葉への向き合い方にも驚かされます。毎回、いかに自分がきちんと原文と向き合っていないか思い知らされます。先生の「人様の文章を翻訳させてもらっている」という姿勢、「言葉選びに無自覚な翻訳は(読めば)わかる」という鋭い言葉は、青山先生の講座で学んだとても大切なことです。

受講を迷われている方がいたらぜひ受講をおすすめしたいです。青山先生からはもちろんですが、一緒に受講している方々の訳文からも本当に多くを学べると思います。それぞれがどういう思いで、どういう解釈をして訳文を作ったのか、なぜこの表現を選んだのか、そういった話の中からも得られることがたくさんあります。独学の時間が長かった私にとっては、みなさんの訳文も貴重な教材になっています。

いつか先生のように、純粋な子どもの心で作品と向き合い、子どもにこびず、的確な日本語で、絵本作品を翻訳できるようになるのが目標です。そのために、これからも青山先生から、そして一緒に学ぶ他の受講生のみなさんから、たくさんのことを学んでいけたらと思います。

-600x551.jpg)

-470x600.jpg)

-280x300.jpg)